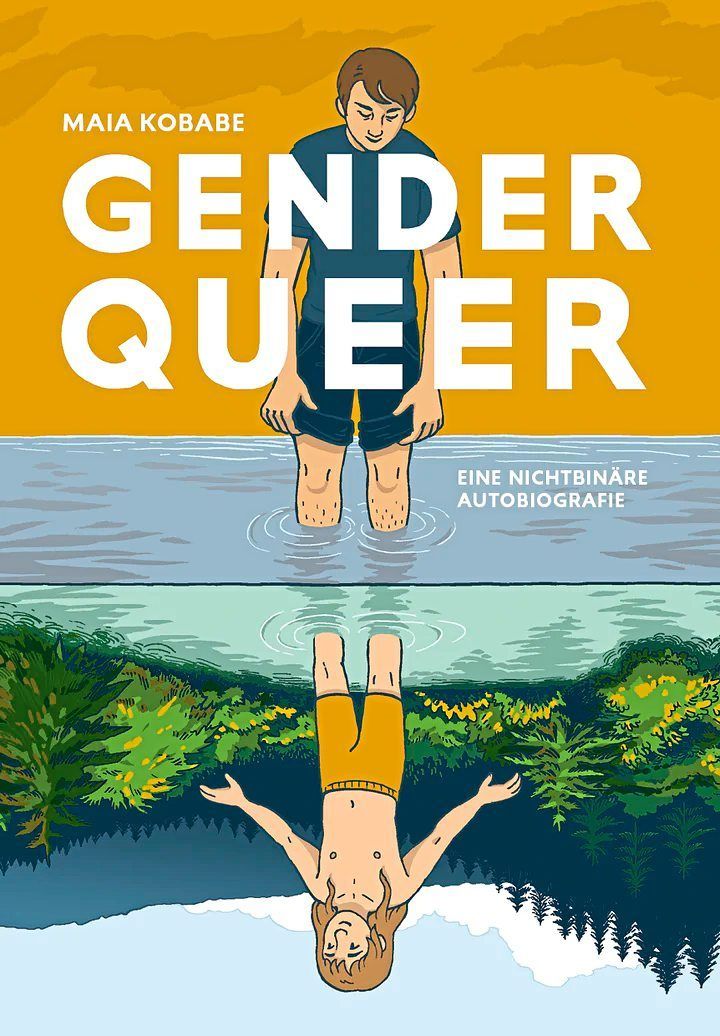

Maia Kobabe hat sehr offene Eltern. Konventionen bedeuten ihnen nicht viel. Sie leben im ländlichen Nordkalifornien, die beiden Kinder, Maia und Phoebe, können sehr frei und naturverbunden aufwachsen. Das ist der Ausgangspunkt von Kobabes Comic "Gender Queer. Eine nichtbinäre Autobiografie".

Trotz dieser Voraussetzungen, der progressiven und sehr behüteten Verhältnisse, fühlt sich Maia sehr beschränkt. Alle sehen sie als Mädchen an, sie sehen jenes Geschlecht, das in der Geburtsurkunde eingetragen wurde, als Maia auf die Welt kam. Doch mit Maia hat dieses Geschlecht irgendwie so gar nichts zu tun, wie sich rausstellt. Mit jedem Lebensjahr zeigt sich für Maia immer deutlicher, welche großen Probleme Maia die weibliche Geschlechtsidentität macht. "Ich will kein Mädchen sein. Ich will auch kein Junge sein. Ich will nur ich selbst sein."

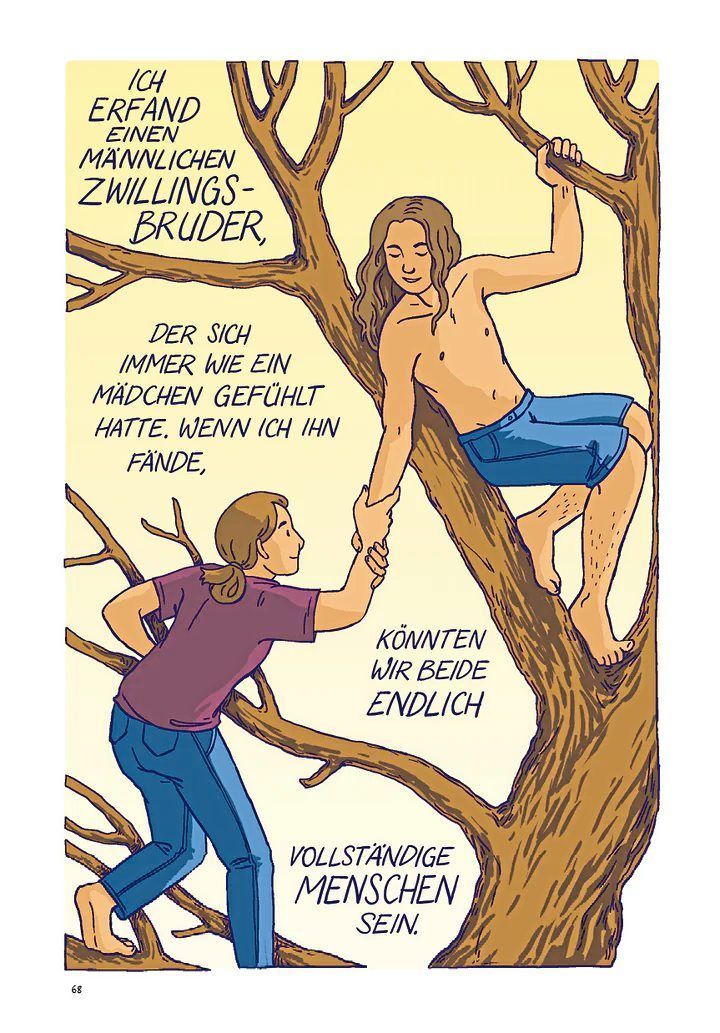

Das klingt einfach, ist es aber nicht. Der Weg dorthin, zum Menschsein, ist hart, verwirrend und voller Herausforderungen, mit denen sich Kobabe oft sehr allein fühlte. Erste Irritationen gibt es schon, als Maia noch klein ist. Und sei es nur wegen "für ein Mädchen" zu schlichte Klamotten, der Frisur oder eines Verbots, mit nacktem Oberkörper rumzulaufen. Warum? Darauf erhält Maia keine plausible Antwort. Es ist halt eine der als völlig normal geltenden Kulturtechniken, dass Mädchen ihre Brust bedecken müssen, obwohl da weit und breit keine Brüste sind. Und selbst wenn sie da sind, sind die Gründe eher fragwürdig.

Richtig schlimm wird es für Maia, als die Periode einsetzt und der erste Besuch bei der Gynäkologin ansteht. Gynäkologische Untersuchungen sind für die meisten kein Spaß, bei Maia Kobabe ist es aber ein schier unerträglicher psychischer Schmerz, der in drastischen Zeichnungen dargestellt wird. Auch die ständigen Gedanken später rund um die Frage "Was bin ich?" kosten enorm viel Kraft. Trans? Ein Transgender-Bub, der schwul ist? Oder doch eher bisexuell ist? Oder asexuell?

Des Rätsels Lösung: Maia ist nonbinär. Nonbinäre Menschen verorten sich zwischen den binären Polen männlich und weiblich, sie erleben geschlechtliche Identität in mehr als diesen zwei Ausprägungen. Weder männlich noch weiblich oder anders gesagt: nicht nur weiblich oder nur männlich. Die Kämpfe, die Maia ausficht, die Abneigung gegen den eigenen Körper – bis hin zu Ekel – sind für nonbinäre und auch Transpersonen hart. Aus der Medizin und der Psychologie kommt hierfür der Begriff der "Genderdysphorie", der im Buch "Gender Queer" nur einmal fällt. Das ist erst einmal überraschend.

Der Begriff ist durchaus hilfreich, dieses Leiden aufgrund bestimmter Geschlechtsmerkmale von Trans- oder nonbinären Personen abzubilden. Andererseits, und das zeigt Maia Kobabe, ist die geschlechtliche und sexuelle Identität so persönlich und intim, dass es völlig nachvollziehbar ist, dass nonbinäre Menschen nicht auf eine Diagnose reduziert werden und ihren Handlungsspielraum betonen wollen.

Und noch einen guten Grund gibt es, die eigene Identität nicht als Diagnose formulieren zu wollen: Wir sind mit unseren modernen Lebensweisen nicht an körperliche Merkmale gebunden. Es bestehe zumindest theoretisch die Möglichkeit, Gender nicht als ein derart wichtiges Erkennungsmerkmal, als dominantes Identitätsmerkmal zu bewerten.

Praktisch sieht es anders aus, denn die politische Dimension von Geschlecht ist bis heute groß. Allein die Sichtbarkeit von nonbinären Menschen hinterfragt konservative und christliche Vorstellungen vom angeblich moralisch guten Leben. Familien seien demnach vor allem Verbindungen zwischen heterosexuellen Männern und Frauen mit leiblichen Kindern, fertig. Ideale wie diese geben politische wie religiöse Kräfte nicht so einfach auf.

Reaktionen auf neue Sichtbarkeit

Als in den USA etwa zwei Jahre nach Erscheinen von "Gender Queer" reaktionäre Gruppen Wind von dem Buch bekamen, begann der Protest von wenigen, aber gut organisierten Aktivist:innen gegen das Buch. "Gender Queer" landete in den USA auf sogenannten Book-Ban-Listen, die empfehlen, das Comic zu zensurieren. Man richtet sich damit an Bibliotheken, Buchhandlungen oder auch Schuldistrikte und fordert, das Buch aus dem Repertoire zu nehmen. Mit Erfolg: "Gender Queer" wurde zum meistzensierten Buch der vergangenen Jahre in den USA.

Demnach ist die Angst, dass sich die binäre Geschlechterordnung und somit klare Rollenbilder von Frauen, Männern, Sexualität und Identität aufweichen, wohl immer noch groß.

Wie viel Aufregung bis hin zu offener Ablehnung allein die Sichtbarkeit von nonbinären Menschen oder Transpersonen mit sich bringt, zeigte zuletzt auch Nemo, Schweizer Sieger:in des diesjährigen Song Contest. Nemo outete sich Ende des vergangenen Jahres als nonbinär und kämpft auch politisch für die Möglichkeit eines dritten Geschlechtseintrages in der Schweiz, den es im Gegensatz zu Österreich dort noch nicht gibt. Die Sichtbarkeit wurde also stärker, der ultrakonservative Aktivismus allerdings auch. (Beate Hausbichler, 16.5.2024)